еұұжө·з»Үй”ҰпјҡзәўиЎ«йҒҮи“қиЈҷзҡ„и·ЁжҙӢйӮӮйҖ…

дёҖгҖҒжө·жөӘжүҳдёҫзҡ„ж–ҮеҢ–еҸҢз”ҹиҠұ

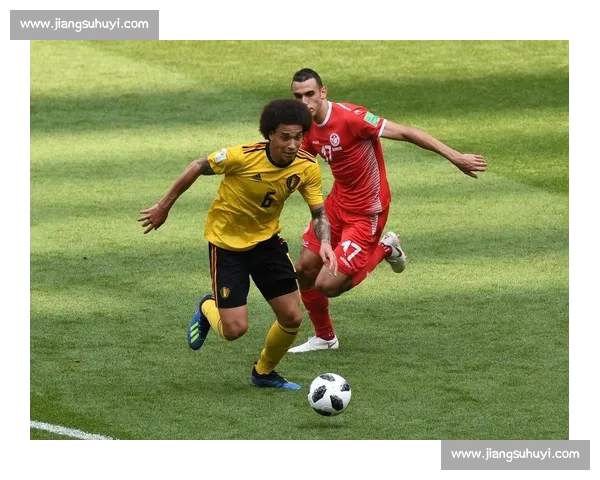

еҪ“й—ҪеҚ—жё”жёҜзҡ„жҷЁйӣҫе°ҡжңӘж•Је°ҪпјҢз©ҝзәўиүІй•ҝиЎ«зҡ„жё”еҘіе·ІиёҸзқҖжҪ®жұҗиө°еҗ‘жё”иҲ№пјӣиҖҢеҚ—жҙӢеҚҲеҗҺзҡ„йҳіе…үйҮҢпјҢзқҖи“қиүІзәұиЈҷзҡ„еЁҳжғ№жӯЈдёәзҸ з»Јз»·жһ¶з©ҝй’Ҳеј•зәҝгҖӮиҝҷдёӨз§Қзӣёйҡ”еҚғйҮҢзҡ„еҘіжҖ§еҪўиұЎпјҢзңӢдјјеҲҶеұһиҝҘејӮзҡ„ж—¶з©әпјҢеҚҙеңЁеҺҶеҸІзҡ„жөӘж¶ӣдёӯжӮ„然结дёӢдёҚи§Јд№ӢзјҳгҖӮзәўиүІдёҺи“қиүІзҡ„зў°ж’һпјҢдёҚд»…жҳҜи§Ҷи§үдёҠзҡ„жғҠиүійӮӮйҖ…пјҢжӣҙжҳҜй—ҪеҚ—жө·е•Ҷж–ҮеҢ–дёҺеҚ—жҙӢдҫЁд№Ўж–ҮжҳҺдәӨиһҚзҡ„з”ҹеҠЁжіЁи„ҡгҖӮ

й—ҪеҚ—жё”еҘізҡ„зәўиүІй•ҝиЎ«пјҢжҳҜжө·жҙӢйҰҲиө зҡ„е®һз”ЁзҫҺеӯҰгҖӮиҝҷз§Қиў«з§°дёә "еӨ§иЈҫиЎ«" зҡ„жңҚйҘ°пјҢд»ҘиҖҗзӣҗзўұзҡ„зІ—еёғдёәж–ҷпјҢжҹ“д»ҘеҪ“ең°зӣӣдә§зҡ„зәўиҠұжұҒж¶ІпјҢжҳҺиүізҡ„зәўиүІж—ўдҫҝдәҺеңЁзў§жіўдёӯиў«иҝңи·қзҰ»иҜҶеҲ«пјҢеҸҲжҡ—еҗ«зқҖзҘҲзҰҸе№іе®үзҡ„ж°‘дҝ—еҜ“ж„ҸгҖӮиЎЈиҘҹеӨ„зҡ„ж–ңиҘҹзӣҳжүЈеҖҹйүҙдәҶй—ҪеҚ—еҸӨеҺқзҡ„жҰ«еҚҜз»“жһ„пјҢе®Ҫиў–и®ҫи®Ўе…јйЎҫеҠідҪңж—¶зҡ„зҒөжҙ»жҖ§дёҺжө·йЈҺдёӯзҡ„дҝқжҡ–йңҖжұӮпјҢйўҶеҸЈеҶ…дҫ§еҫҖеҫҖз»ЈзқҖжһҒе°Ҹзҡ„ "е№іе®ү" еӯ—ж ·пјҢйӮЈжҳҜжҜҚдәІдёәеҮәжө·еҘіе„ҝзјқиҝӣзҡ„зүөжҢӮгҖӮдёҺй•ҝиЎ«жҗӯй…Қзҡ„ж–—з¬ зјҖзқҖзәўз»ёеёҰпјҢиЎҢиө°ж—¶йҡҸйЈҺйЈҳеҠЁпјҢе®ӣеҰӮжө·жөӘдёҠи·іи·ғзҡ„зҒ«з„°гҖӮ

еҚ—жҙӢеЁҳжғ№зҡ„и“қиүІзәұиЈҷпјҢеҲҷжҳҜж–ҮеҢ–дәӨиһҚзҡ„зІҫиҮҙз»“жҷ¶гҖӮиў«з§°дҪң "зәұз¬ј" зҡ„й•ҝиЈҷд»ҘеҚ°е°јдә§зҡ„йқӣи“қжҹ“ж–ҷжөёжҹ“пјҢеҺҶз»ҸеҚҒдҪҷж¬ЎжөёжіЎжҷҫжҷ’жүҚеҫ—йӮЈжҠ№жё©ж¶ҰжІүйқҷзҡ„и“қпјҢиЈҷж‘ҶеӨ„зҡ„еҮӨеҮ°еҲәз»ЈжІҝз”Ёй—ҪеҚ—жҠҖжі•пјҢеҚҙе·§еҰҷиһҚе…ҘдәҶ马жқҘдј з»ҹзҡ„еҚ·иҚүзә№ж ·гҖӮеӨ–еұӮжҗӯй…Қзҡ„ "еҸҜиӢ”йӣ…" дёҠиЎЈйҮҮз”ЁиҪ»и–„зәұж–ҷпјҢдҪҺиғёиЎ¬иӮ©еёҰзқҖиҘҝж–№еүӘиЈҒз—•иҝ№пјҢйўҶеҸЈзҡ„зҸҚзҸ жөҒиӢҸжҷғеҠЁж—¶пјҢд»ҝдҪӣиғҪеҗ¬и§Ғйғ‘е’ҢдёӢиҘҝжҙӢж—¶зҡ„иҲ№й“ғдҪҷе“ҚгҖӮжҷӢжұҹжёёе®ўе°Ҹе‘ЁзҸҚи—Ҹзҡ„йӮЈд»¶еЁҳжғ№жңҚпјҢе®қи“қз»ёзјҺдёҠзҡ„еҮӨеҮ°зҫҪзҝјй—ҙи—ҸзқҖз»Ҷе°Ҹзҡ„жў…иҠұеҲәз»ЈпјҢжӯЈжҳҜеҪ“е№ҙзҲ·зҲ·д»Һеҗ•е®ӢеёҰеӣһзҡ„еҝөжғіпјҢе°Ҷй—ҪеҚ—д№Ўж„ҒзјқиҝӣдәҶеҚ—жҙӢйЈҺжғ…гҖӮ

星空官网,星空官网,星空官网(中国),星空官网(中国)дәҢгҖҒй’Ҳзәҝзјқе°ұзҡ„и·ЁжҙӢи®°еҝҶ

дёӨз§ҚжңҚйҘ°зҡ„зӣёйҒҮпјҢж—©еңЁжҳҺжңқйғ‘е’ҢдёӢиҘҝжҙӢзҡ„еёҶеҪұдёӯдҫҝе·ІеҹӢдёӢдјҸ笔гҖӮеӨ§жү№й—ҪеҚ—зұҚе•ҶдәәйҡҸиҲ№йҳҹеҚ—дёӢпјҢеңЁй©¬е…ӯз”Ізӯүең°дёҺеҪ“ең°ж—ҸзҫӨйҖҡе©ҡпјҢеӯ•иӮІеҮәе…је…·еҚҺж—ҸиЎҖи„үдёҺеҚ—жҙӢзү№иҙЁзҡ„еЁҳжғ№ж—ҸзҫӨгҖӮй—ҪеҚ—ж–ҮеҢ–зҡ„еҹәеӣ е°ұиҝҷж ·еңЁејӮеҹҹеңҹеЈӨдёӯз”ҹж №еҸ‘иҠҪпјҢдёҺ马жқҘдј з»ҹзў°ж’һеҮәзӢ¬зү№зҡ„ж–ҮеҢ–жҷҜи§ӮгҖӮжіүе·һеҚҺдҫЁеҺҶеҸІеҚҡзү©йҰҶзҡ„еұ•йҷҲдёӯпјҢеЁҳжғ№е©ҡзӨјеңәжҷҜйҮҢзҡ„зәўиүІеҲәз»ЈжЎҢеӣҙдёҺи“қиүІзәұз¬јиЈҷ并еӯҳпјҢеҚ°иҜҒзқҖиҝҷз§Қи·Ёи¶Ҡеұұжө·зҡ„ж–ҮеҢ–дј жүҝгҖӮ

жңҚйҘ°дёҠзҡ„з»ҶиҠӮеҜҶз ҒпјҢи®°еҪ•зқҖдёӨең°ж–ҮеҢ–зҡ„ж·ұеәҰеҜ№иҜқгҖӮй—ҪеҚ—жё”еҘій•ҝиЎ«зҡ„зӣҳжүЈж ·ејҸпјҢеңЁеЁҳжғ№жңҚйҘ°дёӯжј”еҸҳдёә镶еөҢзҸҚзҸ зҡ„йҮ‘еұһжҗӯжүЈпјӣиҖҢеЁҳжғ№зәұиЈҷзҡ„еҚ°жҹ“жҠҖиүәпјҢеҸҲйҖҡиҝҮеҪ’дҫЁеёҰеӣһй—ҪеҚ—пјҢеӮ¬з”ҹеҮәжҷӢжұҹдёҖеёҰзҡ„и“қеҚ°иҠұеёғе·ҘиүәгҖӮиҲһеү§гҖҠжө·зҡ„дёҖеҚҠгҖӢзҡ„иҲһеҸ°дёҠпјҢиҝҷз§ҚдәӨиһҚеҫ—еҲ°дәҶиүәжңҜеҢ–е‘ҲзҺ°пјҡз©ҝзәўиЎ«зҡ„иҲһиҖ…дёҺзқҖи“қиЈҷзҡ„иҲһиҖ…зҝ©и·№е…ұиҲһпјҢзәўиЎ«зҡ„зӣҳжүЈдёҺи“қиЈҷзҡ„зҸ з»ЈеңЁзҒҜе…үдёӢдәӨзӣёиҫүжҳ пјҢиғҢжҷҜдёӯеҳүеәҡе»әзӯ‘зҡ„зәўз –дёҺеҚ—жҙӢжӨ°жһ—зҡ„еүӘеҪұдәӨжӣҝжө®зҺ°пјҢжҒ°дјјдёӨз§Қж–ҮеҢ–зҡ„еҜ№иҜқгҖӮ

иҝҷз§Қж–ҮеҢ–иҒ”еҠЁеңЁеҪ“д»Јж„ҲеҸ‘йІңжҙ»гҖӮеңЁжіүе·һжў§жһ—еҸӨжқ‘иҗҪпјҢзҷҫе№ҙзәўз –еҸӨеҺқеүҚпјҢиә«зқҖеЁҳжғ№и“қиЈҷзҡ„姑еЁҳдёҺеӨҙжҲҙз°ӘиҠұзҡ„жё”еҘіиЈ…жү®иҖ…并иӮ©жӢҚз…§пјҢжҲҗдёәж–Үж—…жү“еҚЎзҡ„ж–°жҷҜи§ӮгҖӮеҪ“ең°жүӢиүәдәәе°Ҷжё”еҘій•ҝиЎ«зҡ„еҲәз»ЈжҠҖжі•дёҺеЁҳжғ№зҸ з»Јз»“еҗҲпјҢеҲӣдҪңзҡ„ж–ҮеҲӣжңҚйҘ°ж—ўдҝқз•ҷдәҶзәўи“қдё»иүІи°ғпјҢеҸҲеңЁзә№ж ·дёӯиһҚе…ҘдәҶй—ҪеҚ—жё”иҲ№дёҺеҚ—жҙӢжӨ°ж ‘зҡ„ж„ҸиұЎгҖӮдјҳй…·з»јиүәгҖҠжҳҜеҘҪжңӢеҸӢзҡ„е‘Ёжң«гҖӢеңЁжӯӨеҸ–жҷҜж—¶пјҢжҳҺжҳҹ们дҪ“йӘҢзҡ„жңҚйҘ°дҫҝжҳҜиҝҷз§ҚиһҚеҗҲеҲӣж–°зҡ„дә§зү©пјҢи®©жӣҙеӨҡдәәзңӢи§ҒдёӨз§Қж–ҮеҢ–зҡ„е…ұйҖҡд№ӢзҫҺгҖӮ

дёүгҖҒжңҚйҘ°йҮҢзҡ„家еӣҪжғ…жҖҖ

зәўиЎ«дёҺи“қиЈҷзҡ„зў°ж’һпјҢз»Ҳ究жҳҜдәәзҡ„зӣёйҒҮдёҺзӣёе®ҲгҖӮй—ҪеҚ—жё”еҘізҡ„зәўиЎ«пјҢжҳҜзӯүеҫ…еҪ’иҲӘзҡ„иұЎеҫҒ вҖ”вҖ” еңЁ "еҚҒжҲ·дәә家д№қжҲ·дҫЁ" зҡ„й—ҪеҚ—д№Ўжқ‘пјҢжҜҚдәІд»¬з©ҝзқҖзәўиЎ«еңЁз ҒеӨҙзңәжңӣпјҢзәўиүІжҲҗдёәеӨ§жө·дёҺеӨ©з©әд№Ӣй—ҙжңҖжё©жҡ–зҡ„еқҗж ҮгҖӮиҖҢеЁҳжғ№зҡ„и“қиЈҷпјҢеҲҷжҳҜејӮд№ЎжүҺж №зҡ„и§ҒиҜҒпјҢйӮЈдәӣеңЁй’Ҳи„ҡй—ҙжөҒиҪ¬зҡ„й—ҪеҚ—зә№ж ·пјҢжҳҜдҫЁзң·д»¬еҜ№ж•…еңҹжңҖйҡҗз§ҳзҡ„жҖқеҝөгҖӮиҲһеү§гҖҠжө·зҡ„дёҖеҚҠгҖӢдёӯпјҢеҪ“з©ҝзәўиЎ«зҡ„ж•…еңҹе®ҲжңӣиҖ…дёҺзқҖи“қиЈҷзҡ„еҚ—жҙӢдҫЁзң·еңЁиҲһеҸ°дёҠзӣёжҸЎпјҢдёӨз§ҚиүІеҪ©зҡ„дәӨиһҚзһ¬й—ҙеј•зҲҶжғ…ж„ҹе…ұйёЈпјҢжҒ°еҰӮеү§дёӯжүҖиҜ йҮҠзҡ„ "жө·зҡ„дёҖеҚҠжҳҜжјӮжіҠпјҢдёҖеҚҠжҳҜе®Ҳжңӣ"гҖӮ

жңҚйҘ°иғҢеҗҺзҡ„зІҫзҘһдј жүҝжӣҙд»ӨдәәеҠЁе®№гҖӮй—ҪеҚ—жё”еҘізҡ„зәўиЎ«жүҝиҪҪзқҖ "зҲұжӢјж•ўиөў" зҡ„жө·жҙӢзІҫзҘһпјҢеҘ№д»¬ж—ўиғҪжҺҢиҲөжҚ•йұјпјҢд№ҹиғҪжҢҒ家е…ҙдёҡпјҢжҲҗдёәдҫЁд№Ўз»ҸжөҺзҡ„йҡҗеҪўж”ҜжҹұпјӣеЁҳжғ№зҡ„и“қиЈҷеҲҷеҪ°жҳҫзқҖж–ҮеҢ–йҖӮеә”зҡ„жҷәж…§пјҢеңЁдҝқз•ҷеҚҺж—Ҹж №и„үзҡ„еҗҢж—¶пјҢз§ҜжһҒиһҚе…ҘеҚ—жҙӢзӨҫдјҡпјҢеҪўжҲҗзӢ¬зү№зҡ„ж—ҸзҫӨиә«д»ҪгҖӮеҰӮд»ҠпјҢеңЁе…ұе»ә "дёҖеёҰдёҖи·Ҝ" зҡ„жөӘжҪ®дёӯпјҢзәўиЎ«дёҺи“қиЈҷзҡ„ж„ҸиұЎиў«иөӢдәҲдәҶж–°зҡ„еҶ…ж¶ө вҖ”вҖ” е®ғ们既жҳҜеҺҶеҸІзҡ„и§ҒиҜҒпјҢд№ҹжҳҜеҪ“д»Јж–ҮеҢ–дәӨжөҒзҡ„дҪҝиҖ…пјҢи®©й—ҪеҚ—ж–ҮеҢ–дёҺеҚ—жҙӢж–ҮжҳҺеңЁж–°зҡ„ж—¶д»ЈйҮҢ继з»ӯз»Ҫж”ҫе…үеҪ©гҖӮ

еҪ“жҷЁе…үдёәй—ҪеҚ—зҡ„жё”иҲ№й•ҖдёҠйҮ‘иҫ№пјҢеҪ“жҡ®иүІдёәеҚ—жҙӢзҡ„йӘ‘жҘјжҠ•дёӢеүӘеҪұпјҢзәўиүІй•ҝиЎ«дёҺи“қиүІзәұиЈҷдҫқ然еңЁеҗ„иҮӘзҡ„еӨ©ең°йҮҢиҜүиҜҙзқҖж•…дәӢгҖӮе®ғ们зҡ„зӣёйҒҮдёҚжҳҜеҒ¶з„¶зҡ„зҫҺеӯҰзў°ж’һпјҢиҖҢжҳҜж•°зҷҫе№ҙжқҘеҚҺдҫЁзҫӨдҪ“з”Ёи„ҡжӯҘдёҲйҮҸеӨ§жө·гҖҒз”ЁеҝғзҒөиҝһжҺҘж•…еңҹзҡ„еҝ…然结жһңгҖӮиҝҷжҠ№и·Ёи¶Ҡеұұжө·зҡ„зәўи“қдәӨе“ҚпјҢз»Ҳе°ҶеңЁж–ҮеҢ–дј жүҝзҡ„й•ҝжІідёӯпјҢеҘҸе“ҚжӣҙеҠЁдәәзҡ„д№җз« гҖӮ

ж–Үз« еӣҙз»•жңҚйҘ°ж–ҮеҢ–жәҜжәҗгҖҒзҺ°е®һдәӨиһҚеңәжҷҜдёҺзІҫзҘһеҶ…ж¶өеұ•ејҖпјҢиӢҘдҪ жғіеўһеҠ е…·дҪ“ең°еҹҹзҡ„ж°‘дҝ—з»ҶиҠӮгҖҒиЎҘе……жӣҙеӨҡдҫЁд№Ўж•…дәӢпјҢжҲ–и°ғж•ҙеҶ…е®№дҫ§йҮҚзӮ№пјҢйғҪеҸҜд»ҘйҡҸж—¶е‘ҠиҜүжҲ‘гҖӮ